Más allá del mito del genio solitario, el caso de Einstein nos obliga a pensar la ciencia como una construcción cultural, histórica y filosófica: una reorganización paciente del caos conceptual de su tiempo, no una iluminación repentina.

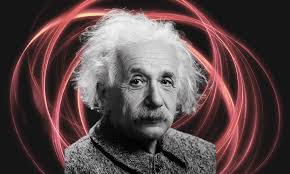

Albert Einstein no solo revolucionó la física con su teoría de la relatividad, sino que encarnó la figura del “genio moderno” como un ícono cultural del siglo XX. Desaliñado, excéntrico, libre de convencionalismos y, sin embargo, dotado de una lucidez casi sobrenatural. Su rostro—cabello alborotado, mirada intensa, lengua afuera—se volvió tan reconocible como el de una estrella de rock, desplazando al científico del laboratorio al escenario del imaginario popular. En un siglo marcado por guerras, avances tecnológicos y cambios vertiginosos, Einstein simbolizó la promesa de una inteligencia superior ajena a las miserias del presente, una mente que parecía flotar, como si el verdadero genio no perteneciera del todo a la época que lo vio nacer.

Sin embargo, no fue un iluminado encerrado en una torre de marfil ni un alquimista moderno que descubrió el secreto del universo en la soledad de una oficina de patentes. Fue, como sostiene la historiadora de la ciencia Galina Weinstein, a partir de la obra de Jürgen Renn, un reorganizador lúcido, un intérprete agudo del caos conceptual que reinaba en la física a comienzos del siglo XX. Si seguimos esta línea, la ciencia deja de ser un cúmulo de verdades eternas reveladas por mentes extraordinarias y se convierte en lo que verdaderamente es. Una construcción cultural situada, una práctica humana atravesada por tensiones, herencias y reconfiguraciones históricas.

El caso de Einstein nos invita a cuestionar la narrativa del genio solitario. Su teoría de la relatividad no surgió de la nada, sino de un entramado denso de saberes previos, disputas epistémicas y herramientas heredadas. Tomó la geometría de Riemann, las transformaciones de Lorentz, el trabajo de Grossmann y los reinterpretó en función de los “problemas frontera” de su época. Esos puntos de fricción entre teorías como la mecánica newtoniana y el electromagnetismo maxwelliano, donde lo que no encajaba abría la puerta a lo nuevo.

Renn define a estos puntos como “islas epistémicas”, territorios de conocimiento en disputa que se desligan momentáneamente del orden hegemónico y donde germinan las grandes transformaciones. Einstein vivió y pensó en una de esas islas. Su mérito fue identificar que las piezas disponibles, aunque dispersas, podían reconfigurarse de otro modo. No inventó desde cero, reordenó lo heredado.

El aporte filosófico de este enfoque es doble. Primero, desmitifica la idea de que el conocimiento científico avanza por rupturas absolutas. En lugar de revoluciones súbitas, hay reorganizaciones prolongadas, lo que el historiador Fernand Braudel llamó longue durée. Procesos lentos, muchas veces invisibles, que redefinen los marcos de interpretación sin necesidad de incendiar el pasado. Segundo, pone en cuestión la visión positivista de la ciencia como neutralidad objetiva. La ubica en su contexto cultural, político y conceptual, como una forma de pensamiento situada.

Einstein no sólo fue físico. Fue también filósofo, aunque él mismo evitara ese título. Decidió abandonar el éter, relativizar la simultaneidad, redefinir el tiempo no como un flujo absoluto sino como una construcción operativa del observador. Esas decisiones no se derivan automáticamente de las condiciones estructurales de su época. Son apuestas conceptuales, elecciones cargadas de sentido filosófico. Weinstein, en este punto, introduce un matiz necesario. Si bien Einstein pensó dentro de un sistema, su reordenamiento no fue inevitable. Fue singular.

La metáfora que el propio Renn utiliza para ilustrar esto es la del Golem. La ciencia, como ese ser de barro del folclore judío, es una criatura poderosa creada por el ser humano, que crece y se mueve con su propia lógica, a veces incluso escapando a los designios de su creador. Einstein sería el rabino que le da forma y palabra al Golem, no un dios que lo crea desde el vacío. Esa imagen nos permite navegar entre dos extremos. Ni el genio absoluto que transforma el mundo por arte de magia, ni la estructura impersonal que aplasta toda agencia individual.

En última instancia, lo que está en juego no es sólo la figura de Einstein, sino nuestra comprensión misma de cómo se produce el conocimiento. La ciencia no avanza porque unos pocos genios toquen el cielo de vez en cuando. Avanza porque las ideas, en diálogo con su tiempo, se reorganizan, se adaptan, se tensan y se reinterpretan. Y porque siempre hay, como Einstein, quienes, desde dentro del sistema, saben ver las fisuras y proponer nuevas arquitecturas para lo que parecía inamovible.

Así como el Golem crece con los materiales que se le dan, la ciencia avanza reorganizando lo heredado. Lo radical, lo nuevo, no está en la ruptura total, sino en la capacidad de ver otro orden posible en lo ya disponible. Y ese, quizás, es el mayor acto de creación cultural.

Por Mauricio Jaime Goio.

Descubre más desde Ideas Textuales®

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.